이스라엘의 이란 공습: 전략적 침묵과 외교적 제거의 정치학

-- 여기에도 트럼프의 진한 향기가....

2025년 6월 13일, 중동의 지정학적 판도를 바꾼 하루

2025년 6월 13일 새벽, 이스라엘이 "Rising Lion 작전"으로 이란 핵심 지역 수십 곳 이상을 동시 타격한 사건은 단순한 군사적 보복을 넘어서는 복합적 외교전략의 결정체였다.

이번 공습을 둘러싼 국제정치의 역학을 분석해 보면, 21세기 중동 질서의 새로운 패러다임이 등장하고 있음을 확인할 수 있다.

계산된 충동 : 전략적 설계의 정교함

이번 "이스라엘의 충동"적인 공습은, 실제로는 몇 달에 걸친 치밀한 외교-군사 연동 작전의 결과물이다.

국제정치학에서 말하는 '강압 외교(Coercive Diplomacy)'의 전형적 사례로, 군사력을 배경으로 한 협상력 극대화 전략이 실행된 것이다.

핵심 전력의 위치 파악, 국제 반응 시뮬레이션, 공습 타이밍 조율 등은 최소 수주에서 수개월 전부터 준비되었으며, 특히 2025년 3월부터 5월 사이 트럼프와 네타냐후 간의 전략 조율이 비공식적으로 진행되었다는 정황이 뚜렷하다.

결정적 전환점은 5월 중순이었을 가능성이 높다. 이란이 포르도, 나탄즈에 이어 제3의 우라늄 농축시설 건설을 공식 발표한 시점에서 트럼프는 "외교적 해결 불가"라는 최종 판단을 내렸을 것으로 분석된다.

이후 약 한 달간 이스라엘과의 정밀 타겟 조율, 아랍 국가들 사전 설득, 국제적 반응 시뮬레이션이 진행되었고, 15일 오만 협상 이틀 전이라는 절묘한 타이밍이 선택되었다.

이는 **동맹 정치(Alliance Politics)**에서의 '묵시적 합의'가 어떻게 작동하는지를 보여주는 전형적 사례이자, 트럼프 특유의 '거래술'이 외교-군사 전략에 어떻게 적용되는지를 보여주는 사례다.

브로맨스에서 전략적 침묵으로 : 트럼프-네타냐후 관계의 재정의

흥미롭게도 이번 공습은 트럼프와 네타냐후 간의 '냉각된 브로맨스' 속에서 이뤄졌다는 점에서 더욱 주목할 만하다.

트럼프 2기 초기, 양자가 보여준 공개적 친밀감과 달리, 최근 트럼프의 중동 순방에서 이스라엘을 배제한 것은 많은 관측자들로 하여금 '브로맨스의 종료'를 점치게 했다.

그러나 이는 오히려 양국 관계가 **'감정적 동맹에서 전략적 파트너십'**으로 성숙했음을 의미한다.

공개적 거리두기는 트럼프에게는 아랍 국가들과의 관계 개선이라는 외교적 자산을 제공했고, 이스라엘에게는 독립적 행동의 자유를 보장했다.

이는 국제정치 이론의 '전략적 모호성(Strategic Ambiguity)' 개념을 현실에서 구현한 사례다.

실제로 공개적으로는 이스라엘과 거리를 두면서도, 정보 공유, 위성 지원, 중동 내 미군 안전조치 등의 실질적 뒷받침을 제공한 것은 명백한 '간접 승인'에 해당한다.

아랍 외교와 이스라엘 카드의 절묘한 균형

트럼프의 중동 순방에서 이스라엘 배제는 사우디아라비아를 비롯한 아랍 국가들에게 **'미국이 이스라엘 일변도가 아니다'**라는 신호를 보내는 정치적 메시지였다.

하지만 이는 단순한 균형 외교가 아니라, 이스라엘 공습에 대한 사전 양해 구하기의 성격이 강했던 것으로 분석된다.

카타르, 사우디아라비아, 심지어 시리아와의 연쇄 회담에서 트럼프는 "우리가 직접 하는 게 아니라 이스라엘이 하는 것"이라는 메시지를 전달했을 가능성이 높다.

각국의 반응도 계산된 것이었다: 사우디는 이란 약화를 환영하면서도 공개 지지는 피하고, 카타르는 중재자 역할을 유지하며 사실상 방관하고, 시리아는 이란 영향력 축소가 나쁘지 않다는 묵시적 동의를 보낸 것으로 보인다.

이러한 사전 외교는 이스라엘 공습 이후 아랍 국가들의 반발을 최소화하는 효과를 거두었다. 형식적 반대 성명은 나왔지만, 강력한 제재나 대응 조치로 이어지지 않은 것이 이를 증명한다.

동시에 이러한 공개적 거리 두기는 이스라엘에게는 오히려 **'작전의 자유'**를 제공했다.

만약 트럼프가 네타냐후와 공개적 브로맨스를 지속했다면, 이번 공습은 즉시 '미국의 대리 공격'으로 해석되어 아랍 세계의 강한 반발을 불러왔을 것이다.

이러한 접근법은 **'대리전(Proxy Warfare)'**의 21세기 진화된 버전으로 해석될 수 있다.

미국이 전면전에 끌려들지 않으면서도 이란의 핵개발 능력을 2년 이상 후퇴시킬 수 있는 방법을 택한 것이다.

트럼프의 핵심 전략은 단순 명료하다: 외교적 책임은 회피하고 군사적 실익은 확보하는 **'전략적 침묵(Strategic Silence)'**의 실현이다.

15일 협상을 겨냥한 전략적 타이밍

6월 15일 오만에서 예정된 제6차 미-이란 핵협상을 이틀 앞둔 시점에서의 공습은 우연이 아니다.

이는 '강압 외교(Coercive Diplomacy)'의 교과서적 사례로, 협상 테이블 자체를 근본적으로 바꿔놓으려는 전략적 계산이 숨어있다.

트럼프의 메시지는 명확하다:

"이제 협상장에 나와서 진짜 협상할 것인가, 아니면 더 맞을 것인가?" 이란은 이제 협상에 임하더라도 핵 인프라가 심각하게 손상된 상태에서, 완전히 약자의 위치에서 시작해야 한다.

이는 국제정치학에서 말하는 '협상력의 근본적 재편'이 실현된 것이다.

현실주의 국제정치의 재현 : 힘의 논리와 억제 이론

이번 사건은 한스 모겐소(Hans Morgenthau)의 현실주의 국제정치 이론이 여전히 유효함을 보여준다.

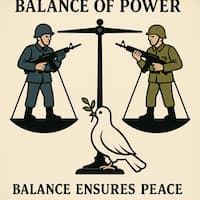

국가 간 관계에서 '힘의 균형(Balance of Power)'이 평화를 보장한다는 고전적 명제가 중동에서 다시 한번 증명된 것이다.

이스라엘의 선제공격은 '억제 이론(Deterrence Theory)'의 실패를 보여주는 동시에, 새로운 억제 균형의 창출을 시도하는 행위로 해석된다.

이란의 핵무장이 기존 억제 체계를 무너뜨릴 것이라는 판단 하에, 물리적 타격을 통해 새로운 균형점을 찾으려는 시도인 것이다.

이란의 전략적 딜레마 : 에스컬레이션의 함정

이번 공습 이후 이란이 보이는 반응 패턴은 '에스컬레이션 관리(Escalation Management)' 이론의 실증 사례다.

격렬한 반발과 제한적 보복을 진행하면서도 미국 자산을 직접 타격하지 않는 점에서, 이란 역시 확전을 피하려는 신호를 보내고 있다.

이란은 현재 심각한 전략적 딜레마에 직면해 있다:

- 핵무장 가속화: 국제 고립과 추가 타격 초래

- 협상 재개: 체제의 굴복으로 인식될 위험

- 중러 연대 강화: 군사적 실질 지원의 한계

이는 국제정치학에서 말하는 '안보 딜레마(Security Dilemma)'의 전형적 양상이다.

자국의 안보를 강화하려는 시도가 오히려 더 큰 위협을 초래하는 악순환 구조에 빠진 것이다.

지역 헤게모니 경쟁의 새로운 국면

이번 사건은 중동 지역에서의 '헤게모니 경쟁(Hegemonic Competition)'이 새로운 단계로 접어들었음을 시사한다. 이스라엘-미국 대 이란-중러의 구도가 더욱 명확해지면서, 중동은 글로벌 패권 경쟁의 주요 무대로 부상하고 있다.

특히 주목할 점은 사우디아라비아, UAE 등 전통적 중동 강국들의 '전략적 침묵'이다.

이들은 이란의 약화를 반기면서도 공개적 지지는 피하는 '헷징(Hedging) 전략'을 구사하고 있다.

이는 다극화되는 국제질서에서 중견국가들이 택하는 전형적 생존 전략이다.

국제법과 주권의 재해석

이번 공습은 '예방적 자위권(Preemptive Self-Defense)'의 국제법적 해석을 둘러싼 논쟁을 재점화시켰다.

이스라엘은 이란의 핵무장이 '임박한 위협'에 해당한다며 선제공격의 정당성을 주장하고 있으나, 이는 전통적인 주권 불가침 원칙과 충돌한다.

이러한 딜레마는 웨스트팔리아 체제 이후 확립된 '주권 평등 원칙'이 21세기 안보 환경에서 어떻게 재해석되어야 하는지에 대한 근본적 질문을 제기한다.

특히 대량살상무기 확산 시대에 전통적 국제법 체계의 한계가 드러나고 있다.

다자외교 메커니즘의 무력화

유엔 안보리의 무기력한 대응은 '집단안보체제(Collective Security System)'의 구조적 한계를 다시 한번 노출시켰다.

미국의 거부권과 중러의 반대로 실질적 제재나 중재가 불가능한 상황은, 기존 다자외교 체계가 21세기 안보 도전에 효과적으로 대응하지 못하고 있음을 보여준다.

이는 국제정치학자 존 미어샤이머(John Mearsheimer)가 주장한 '대국 정치의 비극' 이론이 현실에서 구현되는 양상이다. 강대국 간 경쟁이 심화될수록 국제기구의 중재 능력은 약화된다는 것이다.

결론 : 외교적 제거의 새로운 모델

2025년 6월 13일의 이스라엘 공습은 단순한 군사 작전을 넘어서는 의미를 갖는다. 이는 '전쟁 없는 전쟁'의 새로운 모델이자, 21세기 강압 외교의 진화된 형태를 보여주는 사례다.

트럼프와 네타냐후가 구현한 이 전략은 다음과 같은 특징을 갖는다:

- 선택적 개입: 직접 개입은 피하되 실질적 지원은 제공

- 계산된 에스컬레이션: 통제 가능한 범위 내에서의 타격

- 외교적 면죄부: 공식적 거리두기를 통한 책임 회피

이스라엘의 칼날을 빼든 손은 이스라엘이지만, 그 칼집을 내어준 것은 미국이다.

이는 동맹 정치의 새로운 진화 형태이자, 간접개입 전략의 정교한 구현체라 할 수 있다.

앞으로 중동 정세는 이란의 반응과 국제사회의 대응에 따라 결정될 것이다.

하지만 분명한 것은 2025년 6월 13일이 중동 지정학의 새로운 분기점이 되었다는 사실이다. 힘의 균형이 재편되고, 새로운 게임의 룰이 만들어지고 있다.

이것이 바로 '철저하게 설계된 외교적 제거'의 현실적 모습이다.